彼得原理:每個人終將面臨與其能力不符的挑戰

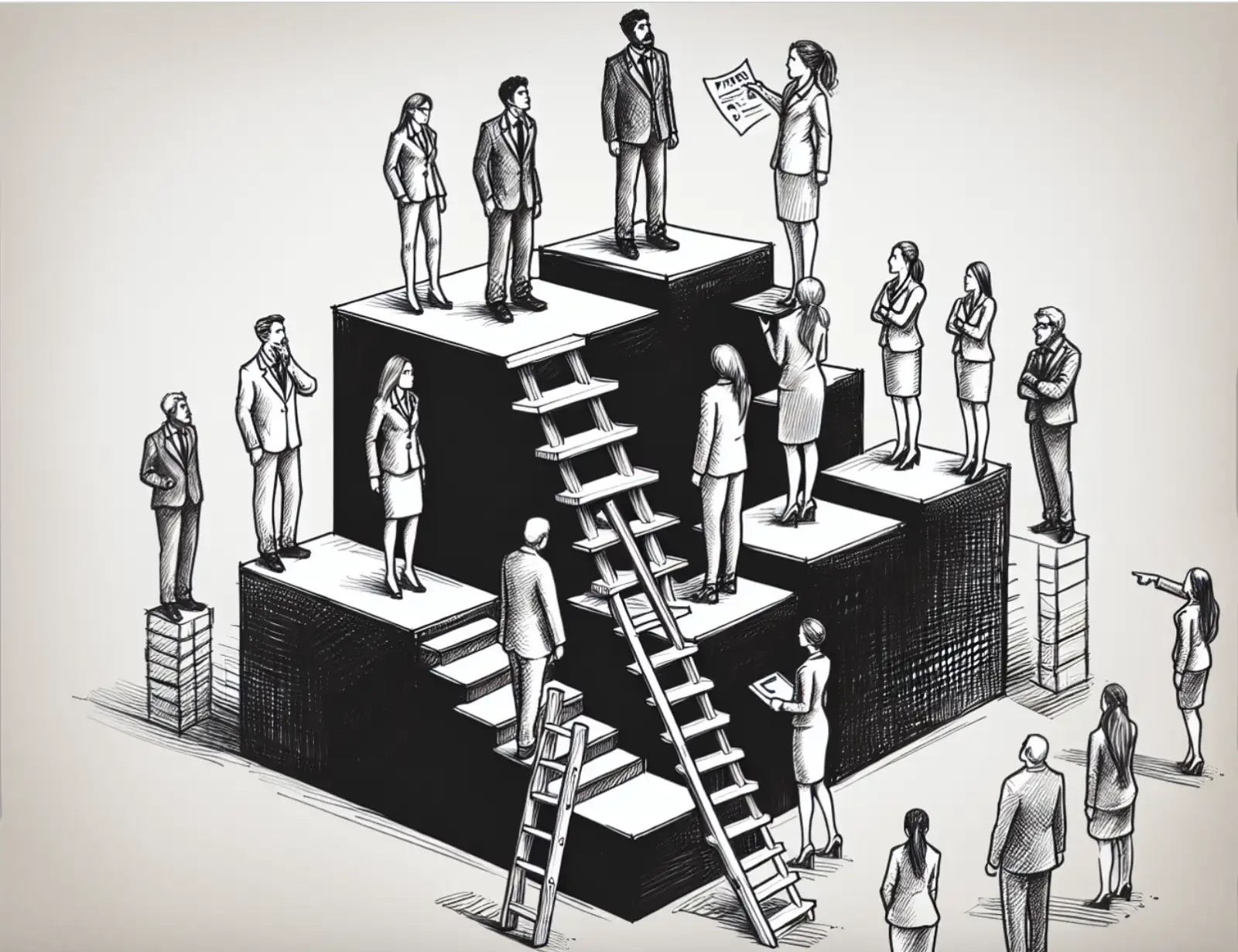

彼得原理(Peter Principle)是一種商管理論,由勞倫斯・彼得(Laurence J. Peter)和雷蒙德・霍爾(Raymond Hull)於1969年在《彼得原理:為何事情總是出錯》(The Peter Principle: Why Things Always Go Wrong)*一書中首次提出。核心內容是:「在一個層級制度中,每個人最終會升遷到其無法勝任的職位,並停留在該層級。」

簡單來說,當一個人表現出色時,他會不斷被升遷,直至他到達一個無法再有效履行職責的層級,即「無能階層」。這解釋了許多「以晉升為獎勵」的組織中,普遍存在的低效率現象。

*註:2020年由樂金文化出版社重新出版的書名為《彼得原理:暢銷50年商管巨作!揭露公司充滿無能人物的理由 》

晉升應該基於匹配的能力,而非僅僅因過往表現優異

「無能的管理者」是彼得原理最直接的產物。例如:技術專家無法勝任管理角色,在技術導向的企業中,許多工程師因技術精湛被提拔為部門主管,但這些新角色往往需要領導團隊、跨部門溝通,而非專注於技術本身,當他無法勝任管理職時,甚至妨礙了技術團隊的發展。

無論是哪一個層級的員工,若長時間停留在無能階層時,就會出現不適任工作、工作態度消極的情況,成為「薪水小偷」,若公司沒有辦法發現並且給予適當的支持,也可能會再進一步影響整挺士氣,演變成「原職躺平」、「安靜離職」。當組織無法正視這些問題時,會導致效率降低、人才浪費以及員工心理健康的惡化。

造成「無能階層」的原因,還須要回歸到組織中的晉升制度。一般來說,晉升的考核都優先參考過去表現,沒有系統性地評估員工是否具備新職位所需的核心能力,導致晉升後才發現能力不足。

人生中的無能階層是成長的契機

彼得原理也適用於人生經驗,它並非是個人能力的終止線,而是停損與改變策略的指標。

每個人終究會面臨到自己的「無能階層」,它可能發生在學業、職涯、家庭生活、人際關係......,當你進入了人生中的任何一個角色,都像是某一種的「晉升」,考驗著自身的能力與角色的適配度,當我們的能力不足以應對這些挑戰時,就進入了「無能階層」,影響我們的信心與效率。

知人者智,自知者明,看清自己的極限而做出最適合的選擇,也是一種需要學習的重要能力。發現自己能力的極限時,不需要只將其視為停滯或失敗,接受自己的不足,然後透過調整方向與學習新的技能,幫助自己成長與進化。終身學習,是避免陷入「無能階層」的最佳方式。

用彼得原理增加成功的厚度

彼得原理雖然看似職場上對能力與升遷的觀察,也卻也蘊含著人生的哲理與洞見。許多人將職場的晉升是為人生的目標,依據自己的職等、社會定位來定義成功,將自己推向了無能階層,也使「成功」變得單薄,不看重個人能力的匹配,只在意被放在了哪個位置,即使並不勝任。

它引發我們對能力與價值的再思考,提醒我們不僅要專注於突破極限,更要珍視過程中的學習與成長。從工作選擇到人生規劃,它再再提醒我們要重視能力的平衡,鼓勵持續成長,通過進一步思考與應用彼得原理,我們不僅能更好地適應複雜的世界,也能更有智慧地迎接未來的挑戰與機遇。