「缸中之腦」的哲學省思

什麼是『缸中之腦』(Brain in a Vat)?

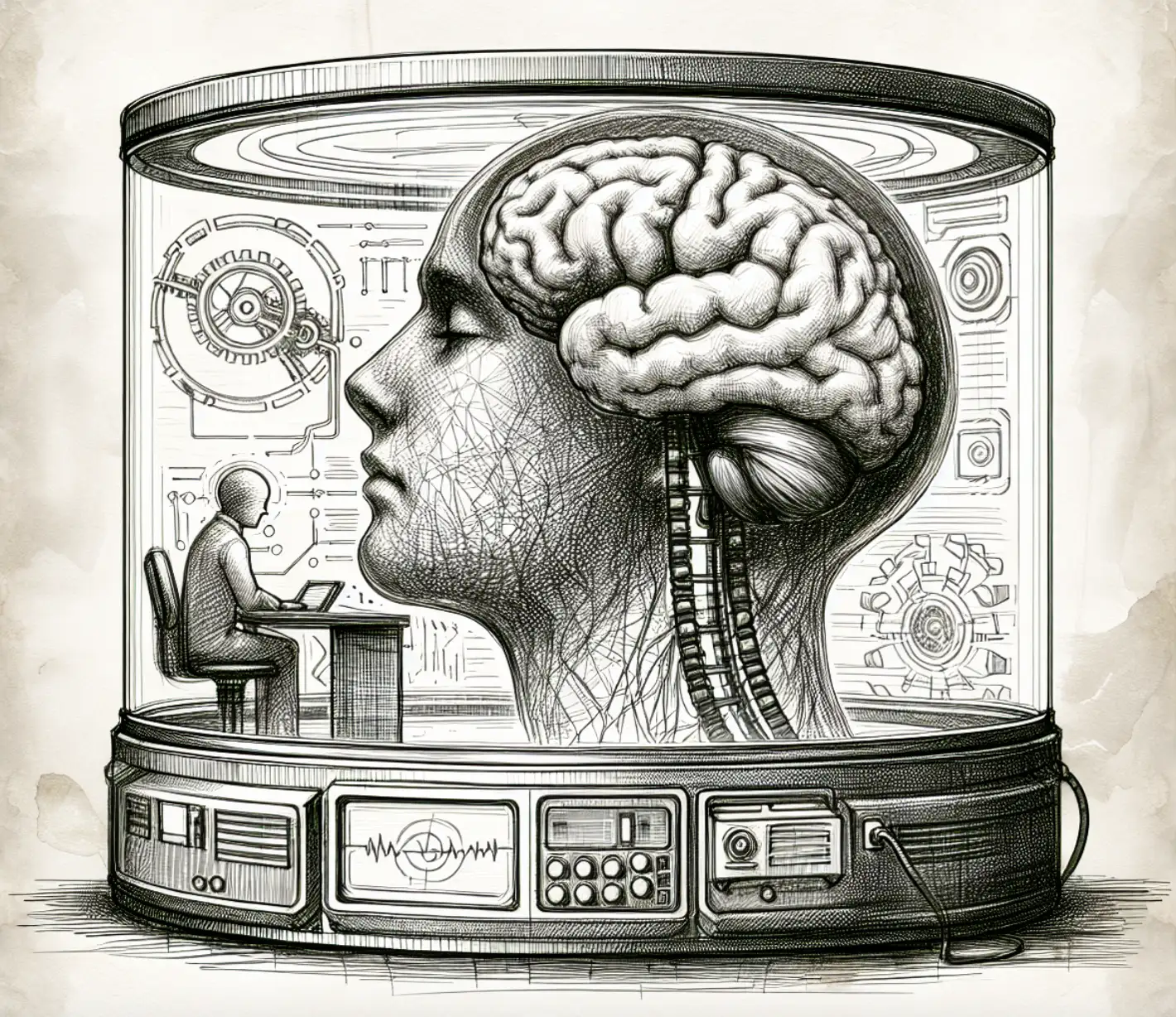

「缸中之腦」(Brain in a Vat)是一個扣人心弦的哲學假說,試圖引導我們重新審視對「真實」的理解。這個設想十分大膽:假如有一天,你驚覺自己其實只是被放置於營養液缸中的一顆大腦,而你的所有感知——看到的世界、聽到的聲音、聞到的氣味,甚至觸覺和情感——全都源自一台超級電腦,通過電極向你的大腦輸送信號。你所體驗到的「現實」,可能只是電腦創造出來的一場精密模擬。

這個假說並不是真的在說明我們身處於虛假的世界,而是透過極端的設想,提出三個深刻的哲學問題:

如何知道我們的世界是真實的?

「感知」是否足以證明存在?

「現實」的本質究竟是什麼?

我們如何知道我們的世界是真實的?

這是「缸中之腦」的核心挑戰。若一切感知都可能被欺騙,如何確保我們當前的經歷不是被模擬出來的呢?這個問題讓人聯想到電影《駭客任務》,片中人類被植入虛擬現實,無法分辨真實與虛構。更有趣的是,從日常生活的角度來看,我們也不時面對類似的「感知迷惑」。比如,我們做夢時,常認為夢境中的世界是真實的,但醒來後才發現,那只是我們大腦編織的幻象。由此可見,對「真實」的判斷,似乎並非來自感官的可靠性,而是來自更深層的內在探求。或許,正因為無法確證絕對真實,我們才需要不斷省思與提問。

「感知」是否足以證明存在?

笛卡爾的名言「我思故我在」提供了另一個思考方向。他認為,即使所有感知都是錯誤的,能夠懷疑本身就證明了思考者的存在。但,這樣就足夠了嗎?如果我們的所有感知都是外界信號的產物,那麼思維的內容本身是否也受到操控?例如,在社群平台上,我們經常被推送經過演算法篩選的資訊,形成一種「濾鏡現實」。每個人基於不同的經歷和價值觀,對同一件事情的感知可能大相徑庭。這說明感知是主觀的,並且可能受到內外因素的深度影響。因此,僅靠感知是否能穩固地建構「存在」的基礎,仍是一個值得商榷的問題。

「現實」的本質究竟是什麼?

當我們探討「現實」的本質時,必須承認,現實不只是眼見為憑,而是由多層次構成的。心理學研究表明,我們的大腦會對感官輸入進行篩選與詮釋,因此,每個人看到的「世界」並非全然相同。這意味著,「現實」可能更像是一種由感知與詮釋共同建構的產物。例如,當你戴上一副帶有特定色彩濾鏡的眼鏡,世界看起來會隨之改變。這是事實嗎?從某種意義上來說「是」,但它是否是真理?這就不一定了。這種對現實本質的多重詮釋,進一步挑戰了我們對「真實」的執念。

感官的侷限與人生的啟發

「缸中之腦」最引人深思的地方,在於它揭示了感官經驗的侷限性。感官的主觀性,導致我們對世界的認知帶有強烈的個人色彩。比如,同樣的事件,目擊者的描述往往各異。這是否意味著真相不存在?不是的,而是提醒我們,真相可能比我們的感官所揭示的更加複雜且深遠。

如果將「缸中之腦」假說放在更廣闊的視野下,這或許是一種隱喻:我們的生活,也可能如一場精心設計的「人生遊戲」。我們的感知就像遊戲中的畫面,經歷就像遊戲的關卡。真正的問題是,我們是否願意在「遊戲」中追問更深的真實,突破感官的侷限,探索自我與現實的真正聯繫?

最終,「缸中之腦」不是讓我們懷疑一切,而是提醒我們:感官與現實之間的距離,正是哲學探索的空間。這空間裡藏著人生的深度反思,幫助我們不僅去感知,更去理解生命的真諦。

缸中之腦

「缸中之腦」是一個哲學上的思考實驗。這個實驗讓我們想像一個情境:一個人類的大腦被保存在實驗室的缸中,並連接到一台超級電腦,此電腦給大腦提供與其通常接收到的完全相同的電脈衝。這個概念用來探討現實、知覺和知識的問題。它挑戰我們思考,我們的經驗究竟是真實還是人工製造的?